明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

読者の皆さん、このような経験はないでしょうか。

「荒根のポイントで、ベイト反応もバッチリ。船長の合図で気合いを入れて仕掛けを投入。数投目、大きくしなる竿。一瞬大物かと思ったら、痛恨の根掛かり。PEラインを手に巻き付けて回収。運悪く、仕掛けはおろか、リーダーも失い、PEラインとショックリーダーの結束をやり直し。復旧に手間取った挙げ句、時合を逃してしまう。イライラ。」

私はこのような経験をしたことがありますし、同船者のこのような経験を目の当たりにしたこともあります。そこで対策を考えてみました。

目次

- リーダーを失うと復旧に時間がかかる。対策を考えよう。

- 対策1 応急的な結束をする。とにかく速さ優先。強度度外視。

- 対策2 摩擦系ノットの熟練度を上げ、素早く結束できるようになる。練習あるのみ。

- 対策3 リーダー側で破断するようタックルバランスを調整する。

- まとめ

リーダーを失うと復旧に時間がかかる。対策を考えよう。

リーダーを失うと復旧に時間がかかります。風波に晒され揺れる船上では結束作業もし辛くなおのこと。何よりそれが原因で時合いのタイミングを逃しては精神衛生上よろしくありません。では、有効な対策はないのか。ショックリーダーの結束方法とタックルバランスの観点から、自家製根掛かりモデルを交えて考察してみることにします。

対策1 応急的な結束をする。とにかく速さ優先。強度度外視。

素早く戦線復帰したい時は、例えば、応急的に電車結びすることが考えられます。これは確かに早いです。しかしながら、どうしても強度に不安が残ります。大物がかかる予定がない、あるいは大物は獲れなくても仕方ないというスタンスであればこれでも構わないと思います。ただ、船長としては、同船者には少しでも大物を揚げてもらいし、また、狙っていなかったとしても予期せぬ大物がかかることがしばしばありますでおすすめはしていません。電車結びは例外なく結束部分で破断します。「抜ける」という表現のほうが正しいでしょうか。結束部分で破断するということはラインそのものの強度を十分に発揮できていないということです。

対策2 摩擦系ノットの熟練度を上げ、素早く結束できるようになる。練習あるのみ。

まずはPEラインとショックリーダーの結束方法を紹介します。代表的なのはFGノット。比較的簡単で強度も十分に出ます。FGノットさえ覚えておけば他の結束方法は覚える必要がないと言っても過言ではありません。摩擦系ノットであれば、PEラインとショックリーダーはFGノットで結束するのがオススメ、というかFGノット一択でよいです。FGノットと同等、またはそれ以上の強度が出る結束方法はPRノットです。この結束方法には専用のノッターが必要なのと、結束に比較的時間がかかるため割愛します。FGノットの組み方は数種ありますが、何度も練習して安定的にかつ素早く結べるようにしておくとよいと思います。

次にFGノットを素早く結束する方法について触れます。

FGノットの一般的な結束方法は下の動画を参照してください。これが基本の結び方です。結ぶのに時間がかかります。時間がかかる原因は、①PEをリーダーに編み込んで行く工程をPE側の動作で行っている、②PEラインをリーダーへハーフヒッチする際にリーダーにテンションが掛かっていないためハーフヒッチのスピードを上げられない、の2点が挙げられます。①及び②を工夫することで素早く結ぶことができるようになりますが、一応基本はこの結び方です。摩擦系ノットの原理を理解するうえでも覚えておいて損はないと思います。

PEラインとリーダーの結び方 FGノット編 【最強ノットマニュアル】(566)

次に、下の動画を参照してください。PEラインをリーダーへ編み込む際に、上の動画ではPE側の動作により編み込みを行っていましたが、PEラインにテンションを掛けることで、リーダー側からの編み込みが可能となっています。これで編み込み工程のスピードアップが図られます。

堀田光哉氏直伝!!釣人必見!!「☆超簡単☆約20秒でできるFGノット」

上の動画を見て疑問に思うのが、釣り場でどうやってPEラインにテンションを掛けながら編み込んでいくかという点です。誰かに引っ張ってもらうの?まさかね。これを解決したのが下の動画です。ロッドとリールハンドルを使ってPEラインにテンションを掛け、リーダー側の動作で編み込みを行っています。また、リーダーへのハーフヒッチの際にはリーダーにテンションがかかっていますので、非常にスピーディにハーフヒッチを行うことができます。この動画を参考にしてFGノットをマスターすると良いでしょう。私も下の動画のようにしてFGノットを組んでいます。2分というのはあまりにも手が器用すぎるような気がしますが、まあ、素早く結べることに間違いはありません。

なお、FGノットにも専用のノッターがあり、各ベンダーからリリースされています。さほど高価なものでもありませんし、コンパクトで収納に困ることもないでしょうからノッターの購入を検討しても良いと思います。結束方法の原理は上の動画と全く同じです。

対策3 リーダー側で破断するようタックルバランスを調整する。

常にリーダーを失わないようなタックルバランスに設定しておけば、根掛かりしてもリーダーは残存させられます。と、書くのは簡単なのですが、実際の設定は容易ではありません。まず、電車結びでは、間違いなく結束部分で破断します。次にFGノット。FGノットではPEラインとショックリーダーの強度バランスによって破断する箇所が異なってきます。

理想とする設定を次のように定義しましょう。

「魚が掛かったくらいでは絶対に破断せず、根掛かりで仕掛けを失うような状況では必ずショックリーダー下部で破断する設定」

魚が掛かったくらいでは絶対に破断せずという部分は、ラインシステムがリールの最大ドラグ力以上の強度を持っていると言い換えられます。

FGノットが結束部分から破断することはほぼありません。これを実証するため、下記のように根掛かりモデルを作成し実験してみました。PEラインは0.8号(16lb)で固定です。ショックリーダーは1.75号(7lb)、3号(12lb)、4号(16lb)の三種類を試しました。PEラインの0.8号はエギング、タイラバ、ライトジギングで使用されるごく一般的な太さです。また、ショックリーダーの1.75号はエギングシーンで、3~4号はタイラバでの使用頻度が高いとされる太さです。

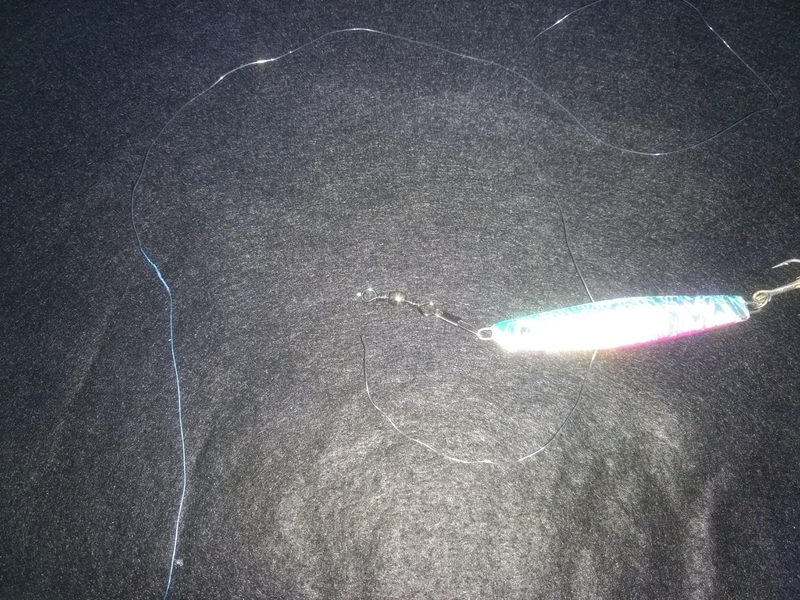

これが自家製根掛かりモデルです。6kgのコンクリートブロックにフックが付いています。これにルアーのトレブルフックを掛けて引っ張れば、海底で起こっている根掛かりをリビングで見事に再現できます。スナップ付サルカンとショックリーダーはクリンチノットで結束します。それでは実験開始。

まずはPE0.8号(16lb)とリーダー1.75号(7lb)の組合せ。FGノットで結束した場合の根掛かり時の破断箇所はサルカンとショックリーダーの結束部分でした。何度やっても同じ結果になります。

FGノットの部分は無傷です。何度やっても同じ。

次に、PE0.8号(16lb)とリーダー4号(16lb)の組合せ。FGノットで結束した場合の根掛かり時の破断箇所はFGノットより少し上のPEライン本線部分でした。

FGノットそのものは無傷ですが、FGノットの少し上、PE本線側で破断しています。

最後にPE0.8号(16lb)とリーダー3号(12lb)の組合せ。FGノットで結束した場合の根掛かり時の破断箇所はサルカンとショックリーダーの結束部分でした。これも複数回試しましたが同じ結果です。

こちらもFGノットは無傷でした。

以上のことから、PE0.8号(16lb)のとき、リーダー4号(16lb)ではPE本線が破断し、リーダー3号(12lb)ではサルカンのクリンチノットが破断することがわかりました。つまり、PE0.8号のとき、リーダーを失わないためには、リーダーは3号付近で設定するのが良いと言えます。さらに、リールの最大ドラグ力を考慮すると、例えば、シマノ炎月プレミアムの最大ドラグ力は11lb程度ですので、ラインシステムが最大ドラグ力と同程度の強度を確保できていることがわかります。ああ、理想的。美しい。

まとめ

タイラバにおいて、PEラインとショックリーダーの結束はFGノット一択でよい。

FGノットは練習次第で案外素早く結べる。ノッターは必ずしも必要ない。

電車結びは簡単で素早く結ぶことができる。このため、応急的に使用するのには向いている。しかしながら摩擦系ノットに比べると、ラインそのものの強度を十分に発揮できないため、PEラインとショックリーダーの結束部分で破断する。

PEライン0.8号(16lb)に対して、理想のショックリーダーの強度は3号(12lb)程度となる。

以上、PEラインとショックリーダーの結束方法とその限界についての話題でした。実際のフィールドでは、PEラインやショックリーダーに傷が入ってしまったり、結束の熟練度によって強度に差が出るため、室内実験の結果とは相違が出る場合があるかと思います。また、歯の鋭い魚や極めて大きい鯛が掛かった場合、3号付近のリーダーでは、スパッと切られることがあります。根掛かりに対してそこまでシビアに考えなくて良いフィールドでは、リーダーは太めに設定しておくのも有効です。